12/04/2012

Dobet Gnahoré

Cette bouillante ivoirienne chante, mais aussi, au bout de 3mn, elle danse comme une guerrière, avec grâce et puissance...

01:16 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gnahoré, dobet, dobet gnahoré, danse, danseuse, danse africaine, ivoirienne | ![]() Facebook

Facebook

11/04/2012

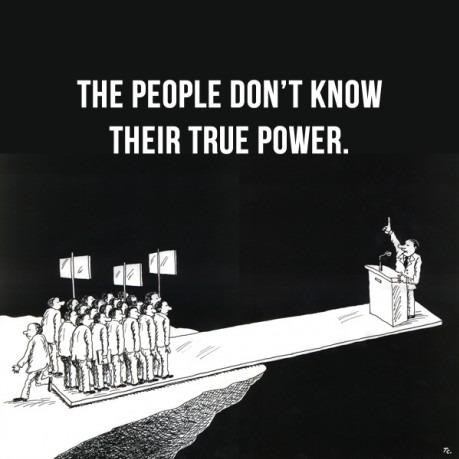

La magie du Chaos

Version celtique de l'étoile du Chaos (symbole "chaote")

Analyse d’une doctrine occultiste anarchiste:La magie du chaos (par S. François)

" À la suite de Burroughs, les magiciens du chaos sont persuadés que nos contemporains sont constamment contrôlés par la société au moyen de la culture, de la politique et des médias. En conséquence de quoi, les magiciens du chaos insistent sur la nécessaire déprogrammation de l’individu afin qu’il retrouve sa liberté."

(collage Philippe Naudet)

| Texte original: LECTURE ON CHAOS MAGICK par Joseph Max 2nd annual Pantheacon Convention February 18th, 1996 Red Lion Inn, San Jose California "Bonjour a tous! Mon nom est Joseph Max. Pendant l'heure qui suit nous allons parler de magick du chaos. Je consacrerai un certain temps aux aspects théoriques en essayant de vous donner une synthèse de ce que j'ai appris pendant ces dernières années. Ensuite nous aborderons la pratique, les rituels et la vie de tous les jours du mage. La magick du chaos est un VERBE. C'est quelque chose que l'on FAIT. Bien sur, cela signifie qu'en parlant de magick du chaos, je me contredis. Bien, sachez que le paradoxe et la contradiction sont au cœur du chaos. La magie du chaos est dangereuse, immense, puissante et de ce fait hautement attractive. C'est de la magie sans ceinture de sécurité. La règle est qu'il n'y a pas de règles, faites ce que vous voulez tant que ça fonctionne pour vous. Le pouvoir de la magick du chaos réside dans son mystère et son intrigue. Il n'y a aucun moyen de décrire la magick du chaos, pas plus qu'il y en a pour décrire le Tao. "That which can be described is not the Tao" disait le vieux sage. En un sens les mages du chaos forment l'ultime société secrète puisqu'on ne peut pas les définir proprement. Alors pourquoi Chaos-magie? C'est plutôt un consensus général, mais j'ai quelques idées à ce sujet. D'une part, il y a l'interconnectivité de toutes choses dans l'univers, comme nous le montrent les Mathématiques du chaos. Ce qui semble aléatoire est en fait chaotique et possède un ordre plus grand qui peut être perçu d'une perspective plus élevée. De là naît la force de vie, la tendance qu'a la matière à accroître de l'intelligence. Selon le Oxford English Dictionnary, le mot chaos est d'origine grecque. Sons sens originel était : "a vast gulf of chasm; the neither abyss, empty space, infinite darkness, the first state of the universe." En anglais moderne, on trouve maintenant "formless void of primordial matter, the great deep or abyss out of which the cosmos was evolved". L'interprétation populaire du chaos en tant que synonyme de désordre est un développement récent et erroné. L'ordre ET le désordre sont tous deux des émanations du chaos originel. Le sens original se rapproche plus de ce que les mystiques orientaux appellent le Tao. Je pense que ce n'est pas une coïncidence. Ainsi les adeptes du chaos appellent cette connexion originelle "Chaos" au lieu de "Dieu" ou n'importe quelle autre appellation usuelle. Une seconde raison est que de nombreux concepts de magick du chaos peuvent être appliqués aux interprétations mystiques. Par exemple, c'est évident que de nombreux systèmes occultes ont beaucoup de points communs. En mathématiques du chaos, il y a une chose appelée "attracteur étrange", c'est une certaine forme de cohérence qui naît dans un milieu totalement chaotique. Un bon exemple est le vortex ou tourbillon. Il naît dans les courants d'air et d'eau formant des tempêtes et des ouragans. De la grande tache rouge de Jupiter au petit tourbillon de votre baignoire, tous cela est de l'ordre né du désordre. En termes magiques, un attracteur étrange serait une projection astrale ou les centres d'énergie le long de la colonne vertébrale. Les chaomages cherchent ces attracteurs dans une multitude de systèmes. Ces vortex d'énergie peuvent être utilisés à des fins magiques. En termes culturels, la magick du chaos est la dernière inspiration des techno-chamans. C'est l'avant garde de la magie cérémonielle. Elle implique généralement une plus grande spontanéité et intègre les techniques chamaniques un peu plus directement. La magick du chaos est influencée par le cyberpunk, la physique quantique, les mathématiques du chaos, les psychédéliques, la synchronicité de Jung, Austin Osman Spare, Aleister Crowley, le Taoisme, le bouddhisme tibétain, diverses formes de chamanisme et une pléthore d'auteurs, la plupart de fantastique/science-fiction. Fnord ! Pour citer Peter Carroll: "If you want a one-line definition with which most Chaos magicians would not disagree, then I offer the following: Chaos Magicians usually accept the meta-belief that belief itself is only a tool for achieving effects; it is not an end in itself." La meta-croyance est un concept important en magick du chaos. C'est l'idée que le fait de croire n'est rien de plus qu'un état psychologique de l'esprit, bien qu'il ait le pouvoir de former notre propre réalité et parfois même celle des autres. C'est le moyen, pas la fin. Dans The Theater of Magick, Ray Sherwin écrit: "The Chaos Magician believes nothing in the sense of having faith. He experiments practically to ascertain if there is any value in the postulates he has either originated or borrowed from elsewhere. It is a fact that we all must hold certain organic beliefs for the sake of convenience. You all believe that the chairs you are sitting in are real - most of the time. This is not however a mental process, but rather an instinctive or organic one without which life would be impossible." Dans la pratique, les meta-croyances confèrent une liberté inouïe et des responsabilités immenses. La pratique de la magick du chaos demande au mage d'adhérer obsessivement à un système de croyances afin de réaliser des actes magiques, puis d'abandonner brusquement ce système afin que la magie complète son processus. Des systèmes totalement contradictoires peuvent être employés tours à tours selon les besoins du mage. Pour cela il est d'une importance fondamentale qu'aucun système de croyances ne soit pris pour "le Vrai", l'"unique". Cela donne un aspect sinistre à la magick du chaos. Contrairement aux autres systèmes magiques, il n'y a pas de dogmes pour vous donner de bons standards moraux avant d'entrer dans les détails de la technique. Pour cela, en magick du chaos, VOUS devez choisir ce qui est ultimement "bien" ou "mal". La magick du chaos, c'est la magie sans limites. La magick du chaos n'est pas un système, ou une combinaison de systèmes. C'est une ATTITUDE. C'est une manière différente d'approcher l'art de la magie. La magick du chaos n'est pas nouvelle, chaque adepte qui a rompu avec son milieu et poursuivi son chemin en tant qu'hérétique ne faisait que répondre à l'appel du chaos. Mais lorsqu'un SYSTEME est créé, quand des livres sacrés sont écrits, quand des rituels et des manières sont prescrites aux adeptes, ce n'est plus de la magick du chaos. Ce n'est qu'en expérimentant NOTRE voie que nous rencontrons le courant du chaos. Le but est de déconstruire notre système de croyances consensuelles et libérer l'énergie prisonnière de ces croyances. Cette énergie est utilisée pour manipuler le flux quantique de la réalité. La magick du chaos, telle qu'on la connaît aujourd'hui, vient principalement de l'œuvre de Austin Osman Spare et Peter J. Carroll. Tous deux ont rejeté la magie traditionnelle, l'accusant d'être excessivement compliquée et impotente. Ils regrettaient également le rejet par la magie traditionnelle des techniques de sorcellerie et de chamanisme. Ils ont également accusé les enseignements occultes d'être bien plus concernés par l'apprentissage d'une certaine morale que par autre chose, créant en cela des RELIGIONS. Spare fut le premier à créer des connections entre la magie et le domaine relativement nouveau (à son époque) de la psychologie, délivrant ainsi l'occulte de la religion. Carroll et Sherwin fondèrent les Illuminates of Thanatheros et intégrèrent les concepts du Chaos et de la mécanique quantique dans l'occulte et le paranormal. Voilà ou se trouve la différence essentielle entre la magick du chaos et les courants plus anciens. C'est une approche psychodramatique de la magie rituelle similaire au "Method Acting" de Stanislavsky. Le but de la magick du chaos est de subvertire la conscience normale d'un individu et l'amener à un stade appelé "gnosis". Cette application du terme est similaire à la définition qu'en donnent les tantristes, où l'esprit est court-circuité et l'intention du magicien projetée dans le flux quantique de l'univers. Tel un acteur, un chaomagicien cherche à circonvenir la réalité de tous les jours et suspendre ses croyances. Pour accomplir cela, nous utilisons les méthodes d'acteurs: décors, costumes, mots, sons, et particulièrement ce que Stanislavsky appelait la mémoire émotionnelle. Une puissante expérience transformatrice comme l'orgasme, la douleur, la confusion, le dégoût et l'extase peuvent modifier la mémoire émotionnelle -spécialement dans des combinaisons paradoxales. Les mages du chaos utilisent des sigils (des intentions magiques converties en glyphes ou mantras), des rituels de sources diverses -surtout originales, et des objets de n'importe quelle culture pour créer un espace magique, une zone autonome temporaire dans laquelle la "gnosis" peut être atteinte. Un rituel représente un plan de la conscience et par extension une carte de notre propre psyché. Cependant, les "rituels prescrits", les "livres saints", les recueils de rituels, les "publications de classe A", etc. sont par nature une protection contre le Chaos. En résumé, il y a toujours de nouvelles méthodes en magick du chaos mais jamais de système. Philosophiquement, la magick du chaos ressemble au Taoisme, excepté l'extrême silence du taoiste. Le succès réside dans l'annihilation personnelle, on retrouve là des liens avec les écoles Zen Nagarjuna et Madhyamika et peut être même plus avec l'école Nyingmapa du bouddhisme tibétain. Un rapide examen des rites Chod donne des indices précis sur la création de rituels chaomagiques. Les effets d'une phrase zen sur un esprit ouvert se rapproche de ce que cherche le mage du chaos. La pratique de la magick du chaos peut être déstabilisatrice, car elle a pour but de déconstruire la personnalité. Comme les drogues psychédéliques, elle peut totalement modifier votre réalité. Elle n'est donc pas destinée aux personnes peu résistantes mentalement ou à ceux qui redoutent une confrontation avec leur Moi profond. La magick du chaos ne distingue pas entre magie "blanche" et magie "noire", car toute dualité est une illusion. Peter Carroll écrivait dans Liber Null: "The end results of either path are likely not to be dissimilar, for the paths meet in a way that is impossible to describe. The so-called 'middle way', or path of knowledge, consisting of the mere second hand acquisition of ideas, is an excuse to do neither and leads nowhere." Étant moralement neutre, la magick du chaos ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas défini de code d'éthique personnelle. En fait, la majorité des chaomages diraient qu'ils font de la magie "noire" mais pas dans le sens ou "noire" égal "mal". Si leur magie est "noire" c'est parce qu'elle est cachée et que ses contours ne sont pas visibles. Ces dernières années, la magie a été fortement associée à la politique. La plupart des systèmes occultes d'aujourd'hui tels que la Thelema et le Néo-Paganisme, sont populaires parce qu'ils combinent des croyances socio-politiques avec une vision magiques de l'univers. La majorité des gens ont besoin d'un plan sur lequel placer leurs croyances et leurs opinions. Un système holistique qui combine magie et politique vaut mieux que la politique toute seule. Bien entendu, la politique n'a rien a voir avec la magick du chaos. La politique c'est l'art de manipuler les autres pour former une société commune qui adhère aux idées d'une minorité dominante. La magick du chaos montre à la politique qu'il est impossible de créer l'ordre suprême et que les efforts pour l'atteindre sont vains. CHAOS PREVAILS! Ordonner quelque chose c'est essayer d'augmenter la certitude de notre être. Ceci est contre l'éthique de la magick du chaos. La force de vie de même que l'évolution est spontanée et chaotique. De la même manière, on peut dire que la religion et la magick du chaos sont fondamentalement incompatibles. L'une est restrictive, l'autre est libératrice. L'une demande que l'esprit se plie et s'accommode à un système de croyances prescrit, l'autre utilise les systèmes de croyance comme des outils et les détruit ensuite. La religion (et la plupart des systèmes magiques sont et ont été de nature religieuse) demandent un même paradigme de pensée pour tous et à toute époque. La magick du chaos utilise des petits bouts flexibles de croyances, en d'autres mots meta-croyance. La religion tente de classifier toute chose en bien ou en mal. La magick du chaos essaie de comprendre et englober tous les aspects de l'existence. Les énergies, bonnes ou mauvaises, trouveront toujours un point d'équilibre, c'est pour ça que le bien peut venir du mal et vice versa. Nous ne pourront jamais manipuler les énergies universelles pleinement, le chaos domine toujours. Prenons l'exemple d'une voiture: Même la plus sure d'entre elles n'est pas protégée contre le risque d'accident. C'est la même chose en politique ou en réforme sociale, toute entité vivante est sujette au flux du chaos. Aucun mouvement politique ou social n'a suivi la route prédite par ses créateurs. Soit le mouvement à changé de forme, soit il a disparu. Evolve or Die ! Ainsi, la magick du chaos n'est pas pour ceux qui aiment théoriser pendant des heures sur des questions de droit moral ou qui aiment s'exprimer sur les forums d'expression politique. Il ne s'agit pas d'adorer notre Déesse Mère. Il ne s'agit pas de communiquer avec votre ange gardien. Il ne s'agit pas de trouver votre but dans la vie. Les religions de la Wicca, l'Hermétisme et la Thelema répondent à ces questions si elles vous intéressent. Le but de la magick du chaos est de développer des techniques pratiques de magie qui créent des effets dans le monde extérieur en conformité avec la volonté du magicien, le tout ayant des effets identifiables et mesurables qui peuvent altérer catastrophiquement la psyché. La "structure" de la magick du chaos, si elle peut en avoir une, est une "non-structure". La magick du chaos est totalement non-hierarchique. La magick du chaos c'est de l'anarchie magique, mais au sens propre du mot -c'est de la magie sans LEADER. Avec la magick du chaos, le principe est que vous pouvez vivre ce que vous voulez comme vous le voulez. C'est l'application chaoiste de "DO what thou wilt shall be the whole of the law". Ainsi il dépend de vous où, quand, et de quoi vous voulez vous occuper. En résumé, la magick du chaos c'est la magick du chaos. Ce n'est pas une nouvelle religion, ni un nouveau système magique. Ce n'est pas un "système". Ne demandez pas à d'autres de vous expliquer la magick du chaos en termes sociologiques ou politiques, car même s'ils pouvaient créer des dogmes qui ont un sens, cela n'aurait rien a voir avec le courant du chaos. Ou comme Duke Ellington disait à propos de la nature du Jazz: "If I have to explain it to you, you'll never understand it anyway!" Une personne qui cherche à explorer la magick du chaos doit abandonner toute présupposition et rencontrer le néant par n'importe quel moyen. Elle ne doit pas développer d'arguments philosophiques destinés à approfondir une approche systématique. Étant le chaos, le néant n'a pas d'attributs propres. Cela nous montre la difficulté de description de la chose puisque ce n'est pas une chose. La magick du chaos évoluera toujours indépendamment quelque soit la source. Personne ne peut vous apprendre la magick du chaos. Pour paraphraser Austin Spare, "All a teacher can ever do is show you your own magnificence." Ses pratiquants considèrent la magick du chaos comme le cumul de tous les systèmes, non comme le remplacement de ceux-ci. La magick du chaos est une extension au-delà de notre réalité et au-delà des systèmes traditionalistes. Si vous ne savez pas par où commencer, la multitude et la complexité des voies traditionnelles constituent une méthodologie mixte qui peut aider au but recherché, MAIS lorsque ces chemins ont été explorés vous devez confronter le néant et développer votre propre méthodologie. La magick du chaos est l'anti-chose de laquelle provient toute chose. La magick du chaos a appliqué des concepts comme le déconstructionnisme postmoderne à l'étude de l'occulte et éclairci de nombreux point obscurs jusque là. Pour comprendre l'évolution du courant chaoiste, nous devons examiner ce qui s'est passé pendant les quelques années qui ont suivi sa naissance. D'un point de vue historique, la magick du chaos était la prochaine évolution "nécessaire" de l'occultisme occidental. Nous allons comparer la naissance de la magick du chaos avec la croissance qu'a connu l'occultisme au début du vingtième siècle notamment avec des personnages comme Aleister Crowley. Crowley a synthétisé les meilleures informations et expériences acquises par la Golden Dawn ainsi que ses propres travaux et pèlerinages magiques. Il a débroussaillé le tout, ne laissant que l'essentiel. Le résultat est un système magique solide et efficace pour les esprits occidentaux -peut être le tout premier. Si on peut lui reprocher quelque chose, c'est qu'il a manqué de dissocier la magie de son symbolisme religieux. Austin Osman Spare fut le premier occidental à poser le pont entre intellectualisme et chamanisme, développant son "freestyle obsessional system of magic" et le concept de néant. Spare est souvent considéré comme le premier adepte de magick du chaos, et beaucoup de mages étudient son oeuvre. Les techniques de Sigil-Magie servent de base aux mages du chaos: elles sont simples, totalement libres de dogmes et hautement efficaces pour obtenir des effets observables. Le regain d'intérêt pour l'occulte et le mystérieux, le bon climat dans les maisons d'édition, la mise à jour de documents "secrets" ou rares, la demande populaire d'information, etc. Voilà autant de raisons qui font que la magick du chaos existe et a un bel avenir devant elle. Les écrivains occultistes d'aujourd'hui ont une approche plus globale et ont pour la plupart une grande expérience de la drug-culture. De nombreux chercheurs se sont mis à explorer le chaos à travers leurs domaines respectifs. De nouvelles voies se sont ouvertes: Physique nucléaire, neurolinguistique, théorie des quanta, mathématiques du chaos, géométrie non-euclidienne, etc. Pour plus d'informations sur cette "nouvelle" Magie vous pouvez lire les auteurs suivants: Ray Sherwin, Lemuel Johnson, Lionel Snell, Peter J. Carroll, M. Phoenix, Frater U:.D:., Steven Wilson, Phil Hine, etc. Ces écrits, plus les innombrables textes qui circulent dans le milieu forment un vivier de connaissances magiques en perpétuel mouvement. Les textes évoluent, les interprétations changent et les informations se dispersent. Toutes ces données passent par les mages, les réseaux informatiques, et les nouvelles technologies en général. Et maintenant elles sont arrivées à vous. La Magie dépasse notre compréhension, mais le Chaos est son interface et la magick du chaos est son nom. par Joseph Max.555 (traduction française par Apfel) |

En ligne depuis 1999, le site le plus complet (en français) sur le sujet: MAGICK-INSTINCT

(Beaucoup de textes à découvrir, sur la sexualité par ex, d'un point de vue magique ou décalé...)

et sa partie plus spécialement consacrée à la magie du Chaos (description concrète de quelques rituels mais aussi des textes théoriques de Phine Hine ,Peter Carroll, etc...)

Liste des Rituels présentés:

-Liber MMM par Peter Carroll

-Rituel Gnostique du Pentagramme par Peter Carroll

-A propos de l'exercice par Topy

-Sigils par Topy-Chaos

-Le Rite du vortex

-La baise du crâne

-Transformez votre corps en objet magique par Coyote 387

-Le rite d'Astarté

-Le Lézard cosmique

-L'Éclair Gnostique

-Projet Abraxas

-Une invocation de la joie

-La consécration du cercle du Chaos

-Le rituel de la saucisse ( ah ah ah )

-Uranien Barbare

-The fifty Skulls of Kali

01:28 Publié dans Notes diverses, Spiritualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : magie, magie du chaos, chaos, magick chaos, spare, carroll, magicien, sorcier, sigil, sigils, punks, rituels | ![]() Facebook

Facebook

09/04/2012

Signes...

17:19 Publié dans Notes diverses, Photos | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : coeur, petit coeur, amour, signe, café, chiot | ![]() Facebook

Facebook

04/04/2012

Equilibres

Etat d'un corps en repos qui est soumis à des forces qui s'annulent.

Juste disposition entre des choses opposées.

Position stable d'une personne.

9gag.com

16:12 Publié dans Notes diverses, Photos | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : equilibre, équilibriste, déséquilibre, funambule, dean potter | ![]() Facebook

Facebook

03/04/2012

Musique !

14:23 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musiques, bulles, jeu musical, femmes, xylophone | ![]() Facebook

Facebook

25/03/2012

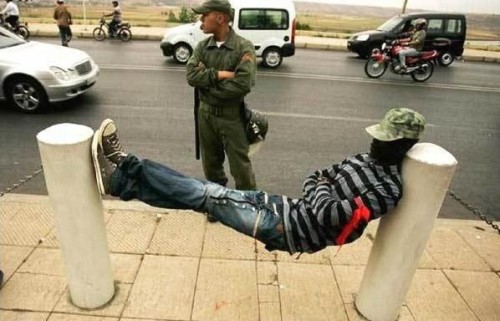

Ne souriez pas !

03:15 Publié dans Photos | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : police, fuck, humour, mioche | ![]() Facebook

Facebook

22/03/2012

Sculptures sous-marines...

Jason de CAIRES TAYLOR est né en 1974.

C'est un plongeur, anglais d'origine, qui a passé près de 15 ans à explorer les récifs coraliens aux quatre coins du monde.

Sculpteur passionné , il a décidé de marier ses deux passions, et de créer des œuvres destinées à être exposées au fond des océans.

Le résultat esthétique est magique, étrange, insolite, poétique, on imagine presque les vestiges d’une civilisation disparue…

Il vit désormais au Mexique où il travaille actuellement en collaboration avec le parc sous-marin de Cancun.

Vicissitudes

Une vingtaine d'enfants de toutes origines se tiennent en cercle par la main.

Unis face à l'immensité, ils repoussent les forces titanesques du monde des abysses.

Ces sculptures se situent à 5 minutes en bateau de Saint George (Molinière Bay) à la Grenade.

Il y a une recherche des matériaux et de la disposition pour que ces sculptures se marient avec leur environnement, évoluent dans le temps, et deviennent des lieux d'accueil de la faune et de la flore aquatique...

Ces sculptures ont aussi un intérêt pratique et même écologique

puisqu’elles aident à reconstituer les récifs coralliens endommagés par la pollution,

les ouragans et les touristes sous-marins.

Autre lieu:

Validia

Dans la rivière Stour à Canterbury (Kent)

00:31 Publié dans Sculpture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sculpture, jason, jason de caires, sculptures sous-marines, grenade, taylor | ![]() Facebook

Facebook

21/03/2012

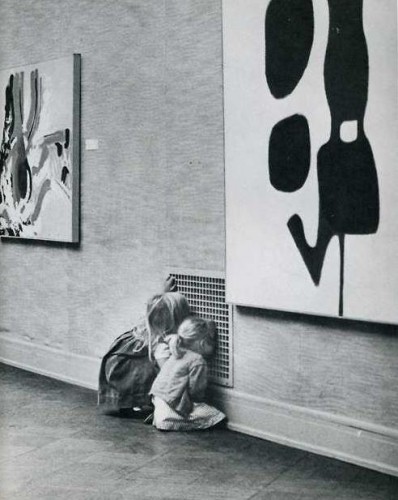

Noir et blanc...

Petite sélection de photos noir et blanc :

(Bon d'accord, celle-ci est un peu retouchée...)

02:45 Publié dans Photos | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photos noir et blanc, noir et blanc | ![]() Facebook

Facebook